本校高教深耕計畫聚焦六大面向,全面提升教育品質與社會影響力。從教學創新精進建構教師專業成長生態圈與AI輔助教學平台,到善盡社會責任推動低碳校園與USR教研模式;從產學合作連結促進技術商轉與新創培育,到提升高教公共性擴大經濟不利學生支持;從國際化行政支持系統優化境外生學習環境,到國際重點領域整合五大研究團隊推動永續發展。本校以「建構以人為本的永續教育系統」為核心理念,展現從教學創新到研究卓越、從人才培育到社會實踐的完整能量,持續深耕在地並邁向國際,為國家高等教育發展與永續目標達成奠定堅實基礎。

教學創新精進

本校致力建構完整的教學創新支持系統,從教師專業成長、AI輔助教學平台、跨領域學習機制到國際化教學能力提升,全面推動教學品質精進與學生學習成效優化。

從創新到實踐,打造教師專業成長生態圈:本校以教學實踐研究計畫為核心,建立教師從教學創新到研究實踐的支持機制,透過課程培訓、TA補助與成果追蹤,推動教師持續精進。114學年度共有29位教師獲補助,通過率達60.42%,3位計畫教師同時榮獲112學年度教育部全國計畫績優獎勵。自114年度起導入課程學習成效測量,結果顯示學生課程後在學習動機、學習參與、專業知識與技能、跨域整合、問題解決與自主學習六面向的表現均有明顯進步。優學院引領AI教學創新,邁向國際合作新里程:本校以「優學院(Uedu)」為平台推動AI輔助教學,114年度共有15位教師導入實踐研究計畫,完成教案與操作手冊建置,全校累計已有487位師生註冊平台。與清華大學、陽明交通大學等7所大專院校合作課程,共同擴大AI輔助教學在臺灣教育的影響力,同時推展至本校附屬中壢高中、台師大附中等4所高中,促進K12與高教協作,結合生成式AI與學習分析,落實數據導向的教學模式。2025年於ICALT發表論文並獲獎,並於Big Data Service大會展現跨域研究成果(圖1),促成國際合作新契機。探索跨領域學習不只一條路:本校舉辦首屆「中大課程博覽會」(圖2),匯集跨領域自主學習微課程、微學程、學生社群、XPlorer舊課翻新課程與教學實踐課程等60多個團隊參展,邀請校內外專家學者演講與評審交流,許多學生自主學習團隊在創新專題實作中表現亮眼。例如「肌不可失, ChickMustle」結合AI、遊戲化與商業策略,打造全新健身產業解決方案;「藍衫賊, Gather Town」運用人工智慧提升寫作表達並創作數位繪本,充分展現中大在課程創新與教學實踐上的成果與能量。Fulbright合作深化EMI教學與國際競爭力(圖3):本校與Fulbright基金會合作於異地辦理二天一夜EMI教師增能研習營,由海外EMI專家學者與本校具卓越表現之教師共同授課,深化教師EMI教學法應用能力;並成立六組EAP/ESP跨領域課程共備教師社群,透過大一英文課融入工程、科技、管理與人文等專業領域的英語先備知識,強化學生基礎能力與後續學習銜接,促進英語授課資源共享與國際化課程品質精進。此系列措施持續透過教師EMI教學強化學生國際移動與跨文化溝通能力,提升其在全球化學習與職場環境中的競爭優勢。

善盡社會責任

本校對接校務發展主軸「深耕在地,共榮發展」,透過生態環境保育、低碳校園行動與USR教研模式建構,積極推動永續韌性校園與地方協作網絡擴展。114年持續攜手桃園市野鳥協會、荒野保護協會完成校園至周邊社區的生態環教資源盤查,並申請環境部「大專院校辦理淨零綠生活教育計畫」獲63萬補助,推動袋袋相傳、衣起尋寶、低碳飲食、茶鄉走讀、百花川遊程等低碳校園綠行動。在深化公私協力智庫影響力方面,除培力本校USR推動SROI成效衡量機制,亦辦理桃園USR聯盟跨校會議(圖4)、校內USR-Hub徵件作業,共育成3組校內跨系所團隊,奠定中大在韌性社區、地方創生、健康篩檢、食農教育之USR教研模式。本校與環境部簽署合作備忘錄(圖5),建立長期夥伴關係,共同推動氣候治理、淨零轉型及綠領人才培育,深化產官學協作機制,為國家永續發展目標提供學術支持與實踐能量。本校以學術專業推動社會轉型,並將社會責任納入校務治理的中長期規劃,榮獲「2025臺灣十大永續典範大學獎」,展現在永續發展與社會責任實踐上的卓越成果。

產學合作連結

本校透過產業實習、競賽參與、AI教育深化與技術商轉等多元機制,建構完整的產學合作生態系統,培育具實務能力的專業人才並促進研發成果落地應用。各學院積極推動產業實習與競賽參與,鼓勵學生將所學應用於實務與創新挑戰,如富邦金融控股實習、國泰投信實習、經濟部智慧創新大賞及2025新創千里馬創業競賽等,皆展現亮眼成果與專業實踐力。本校深化AI教育推動,正式導入NVIDIA Deep Learning Institute(DLI)師資培訓課程,並取得NVIDIA官方教師校園大使認證,目前已有7位教師通過認證。同時舉辦「輝達DLI師培課程經驗分享聚會」(圖6),建立校內AI教學社群與產學合作管道,促進跨域知識交流與技術共創。此外,與半導體產業合作開設專業課程,培育產業所需人才,並鼓勵學生修讀相關模組及報考本校STEM領域碩士班,目前共有15位碩士班及42位學士班學生參與,展現產學鏈結成果。

在研發成果轉化方面,114年本校參與2025台灣創新技術博覽會,於發明競賽中榮獲2金、5銀、3銅及1座微星企業特別獎(圖7),展現多領域研究卓越成果。為加強產學鏈結,5月舉辦「AI驅動的新產業時代--創新技術開發應用暨商機媒合會」,9月邀請桃園工業會參訪智慧工廠及機器人實驗室活動,促進技術與產業對接。目前已與台達電、健鼎科技、宏致電子、緯創資通等多家企業展開產學與技轉合作,達成5件在地企業產學合作專案與13件技轉,其中包含6件專利技轉。此外,積極與中華電信研究院、中科院等在地學研單位保持緊密聯繫,現有2項專案進行中。透過跨校聯盟科研產業化平台,共同舉辦永續發展與智慧生醫2場跨校工作坊,推動專利與技術的合作落地。新創培育方面,114年持續培育種子教師,協助成立2家衍生企業,並建置新創交流空間,已輔導12隊新創團隊,提供團隊豐富資源。在桃園市政府號召下,355組團隊熱烈響應2025新創千里馬創業競賽,凝煉出眾多優秀的新創提案。

提升高教公共性

本校透過「安心就學支持計畫」整合校內外資源與積極募款,建構兼具補助、培力與回饋的完整支持系統,逐年擴大對經濟及文化不利學生的支持。近三年受補助學生比例由112年的2.84%成長至114年的3.46%,顯示捐款挹注已實質轉化為更多受惠人次。除經費補助外,亦結合多元輔導措施,鼓勵學生以「學習取代工讀」,提升學習動機與自我成長機會。在尋求外部支持方面,EMBA校友會已連續三年捐助超過七百萬元(圖8),成為計畫的重要後盾。在社區連結上,學校推動「安心就學小額募款」,結合校內優勢與專業資源,邀請教授以公益講座或捐課形式回饋社會,共辦理10場活動。同時,安排安心學生擔任助教,從中學習服務與回饋的價值。此外,安心志工團隊協助課程設計與活動支援,不僅提升學生的行動力與社會實踐能力,也促進善意在校園持續擴散。整體而言,本校已逐步形塑出充分展現推動教育機會均等與落實社會責任的具體成果。

國際化行政支持系統(國際處)

本校以「學生與行政人員友善校園」為核心,建構涵蓋語言支持、文化適應、職涯發展及校園環境優化的完整系統,全面提升境外生與行政同仁於校園中的學習與生活經驗。在語言支持方面,開設多元華語課程(含華語文測驗班、文化體驗課程等,圖9、圖10)共7項主題活動,參與累計325人次,協助境外生提升語言能力與文化理解,進一步促進其留台發展意願。同時推動英語能力培訓,辦理多益綜合班及英語口說班,共有教職員28人參與,藉此強化行政人員語言能力,進而提升整體國際互動品質。在交流支持方面,透過多場跨文化活動、職涯及諮商輔導講座,促進本籍生與境外生互動,提升境外生文化適應力。114年度辦理超過10場職涯講座、工作坊與企業參訪,內容涵蓋面試技巧、留臺政策說明會及產業媒合,協助學生掌握就業趨勢並提升留臺意願。在優化校園雙語環境方面,完成行政大樓雙語樓層指引更新,並推動144面校園雙語導引立牌整建,全面提升外籍師生校園可讀性與友善度。整體而言,本年度以量化成果展現國際處在語言、生活、職涯與校園環境四大面向的系統性支持,持續與校務發展計畫目標接軌,奠定更完善的國際友善校園基礎。

國際重點學院

本校國際重點領域以「永續發展」為核心,跨域整合五大團隊。從跨領域精準醫學與智慧照護的疾病機制解析與AI醫材創新,到永續能源與負碳技術的氫能、核融合與碳捕捉系統開發;從智慧低碳與循環技術的GaN功率元件突破與智慧電網優化,到全球環境變遷與災害預防的極地研究與氣象預報精進;最終匯聚於永續治理與社會韌性的影響力指標建構與綠領人才培育。五大領域相輔相成,展現本校從基礎研究到產業應用、從技術創新到政策實踐的完整能量。

跨領域精準醫學與智慧照護

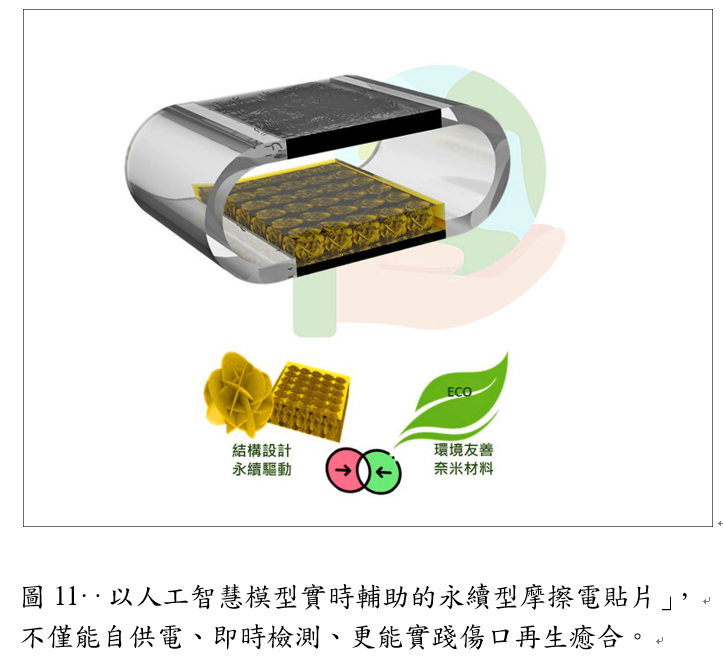

本領域與中大聯新聯合慢性病研究中心合作,聚焦癌症、心血管及神經精神疾病等跨域研究。團隊在基因機制與疾病關聯方面取得重要進展,揭示Thg1基因突變與小腦萎縮之關聯性可能涉及tRNA修飾異常,證實PFOS長期暴露促使泌尿道癌細胞惡化,並發現硒胺酸可抑制神經母細胞瘤生長並解析KLF4-CDKN1A調控機制。在精準治療與早期診斷領域,證實Palbociclib可增強放射治療並調節腫瘤免疫微環境,開發RNA分子標記應用於肺癌早期診斷,建構3D腎小管模型鑑定鉛暴露誘導的腎損傷相關miRNAs。智慧醫材與臨床應用成果豐碩,AI輔助永續型摩擦電貼片(圖11),具自供電、即時監測及促進傷口修復功能,成果刊登於《Nano Energy》;建立高密度體表電位重建三維心臟模型技術,實現無輻射冠狀動脈造影與病變定位。此外,認知神經團隊與臺北榮總合作揭示關鍵腦波指標可預測TMS治療憂鬱症成效,成果發表於《International Journal of Clinical and Health Psychology》,並運用密度泛函理論揭示MOF-801節能合成機制,開啟藥物傳輸工程新應用前景。

永續能源與負碳技術

本領域聚焦氫能、雷射驅動硼氫融合、離岸風電、生質碳技術與碳捕捉轉化五大方向,建構從基礎材料到系統應用的完整創新鏈。氫能技術方面,團隊建構跨部門整合研發平台,成功開發低貴金屬觸媒複合材料,在酸性與鹼性模擬海水中展現極低過電位、高反應活性與穩定性,為綠氫製程提供關鍵材料突破。潔淨核融合計畫以強場雷射建立實驗模組,探索無中子放射污染之硼氫融合可能性。離岸風電團隊導入AI智慧檢測與災害風險模組,提升風機系統長期運維效率,優化場址設計與防災韌性規劃。生質碳與碳捕捉技術整合農業廢棄物轉塑與改質生物炭田間應用,雙軌降低甲烷與氧化亞氮排放,同時提升土壤碳封存潛力;碳捕捉轉化團隊成功開發機器學習結合量子化學模型,預測新型深共熔溶劑CO₂吸收能力,設計高效Cu-CeO₂與高熵觸媒應用於綠色甲醇合成。整體計畫強化我國再生能源與負碳技術創新實力,深化產學鏈結與國際合作,為2050淨零排放目標提供多元且具實證力的技術路徑。

智慧低碳與循環技術

本領域聚焦先進功率半導體、智慧電網與循環製程三大核心技術。GaN功率元件開發取得突破性進展,於6吋MOCVD系統完成高壓GaN-on-Si磊晶片成長,滿足800V電動車高壓直流電源系統需求;低壓應用方面完成MIS p-GaN gate AlGaN/GaN HEMT元件,適用於AI晶片伺服器48V轉12V電源模組,最終目標建構具2500 W/in³功率密度的高效能AI伺服器電源系統。智慧電網技術發展改良式模糊神經網路為基礎之智慧平滑調度技術,達到再生能源輸出擾動率<3.5%;於校內微電網場域驗證TD3智慧型控制策略,達成系統運轉成本節省25%;DDQN智慧型控制機制促使關鍵微電網基本用電量延長4.75小時,強化用戶端系統韌性。主持人陳正一獲2024年度台達年輕學者科技講座、全球前2%頂尖科學家等殊榮,並獲產學合作計畫總額逾新台幣4640萬元。循環製程技術推廣冷拌與溫拌工法實現道路碳排減量,建置高硬脆性材料低能耗精密製程,導入超短脈衝雷射、放電、電化學與超音波複合技術,預期能耗降低15-20%、效率提升30%;開發AI輔助智慧檢測與修補模組,預期檢測準確率≥95%、良率提升5-10%、材料浪費降低20%;建構數位孿生與大數據分析平台,整合感測資料與製程紀錄,優化設備與製程能耗品質。

全球環境變遷與災害預防

本領域聚焦全球環境變遷與災害預警關鍵議題,回應全球永續發展需求並聚焦在地災害風險及淨零轉型挑戰。極地環境監測與調查方面,台灣極地研究中心於芬蘭Inari加入UArctic,成為我國第一個參與國際極地研究單位,由30個以上研究人員籌組涵蓋五學門6個子計畫的跨校團隊,獲國科會三年跨學門助攻計畫補助,深化地球關鍵帶及極地環境調查能力。氣候變遷與劇烈天氣預報技術持續精進,發展高解析度氣象資料同化系統探討台灣低可預報度之豪大雨事件,整合獵風者衛星GNSS反射訊號海表面風速、地基GNSS對流梯度、無人機觀測等新型態大氣觀測,掌握台灣高解析度水氣傳輸時空特性,有效提升短延時強降雨事件預報效能。國際合作與技術創新成果顯著,與日本國家情報及通訊研究所合作建立無線通訊訊號應用於水氣觀測及同化技術,與德國地球科學研究所合作開發新型態地基GNSS觀測應用改進高解析度降雨預報;協助氣象署開發全台灣第一套國人全自主開發的「無人機飛行載具自主作業系統」,實現自動換電及排程自動飛行,大幅減少充電時間滿足密集任務執行,朝向新世代氣象自動觀測作業化目標前進,並於2025年2月取得台灣發明專利。

永續治理與社會韌性

本領域以永續治理與社會韌性為核心,透過跨領域方法推動社會影響力指標建構、綠領人才培育與多元共融行動。管理學院結合長期累積的社會影響力衡量工具,建置國內首創的高教社會影響力資料庫,形成具在地性的影響力指標架構,透過資料庫應用、課程實作與產學合作培育跨域綠領人才,引導社會資本投入高影響力永續方案,提升治理效能與社會福祉;主辦「2025 AI引領永續社會國際學術研討會暨政策實務論壇」,深化AI在永續治理、氣候風險與DEI等議題的政策研究,擴大國際影響力,並持續以「管院日」跨域松問講座強化永續教育。文學院以和平與多元共融(DEI)為願景,推動「融入儒道佛知識圖譜之智慧長照對話系統」等AI人文跨域計畫,開設「AI、倫理學與實踐哲學」等系列課程,培養兼具人文素養與科技應用能力人才。客家學院以多元、公平與共融為核心價值,從司法、政策及AI對於公部門的影響等層面切入,透過國際合作與文化政策協力,推動具韌性與公正的永續社會建構。三院攜手合作,致力於培育面向未來的永續人才,實踐本校永續發展的整體願景。